Langzeichen oder Kurzzeichen? Was Sie bei chinesischen Übersetzungen beachten müssen

- 7. Mai 2025

- Veröffentlicht durch: admin

- Kategorie: chinesische Übersetzungen

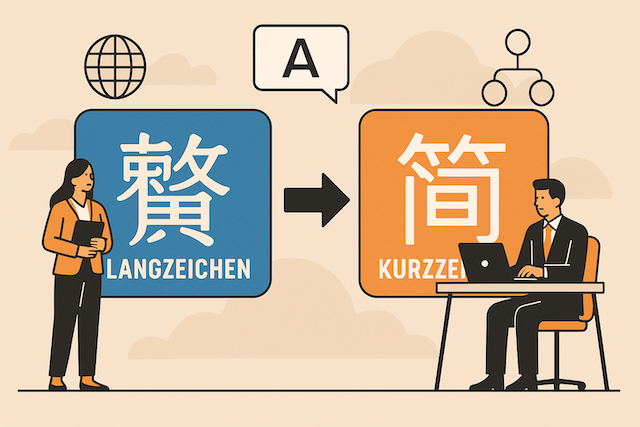

Chinesisch ist nicht gleich Chinesisch – besonders dann nicht, wenn es um schriftliche Kommunikation geht. Viele Unternehmen, die mit dem chinesischen Markt in Berührung kommen, sind überrascht, wenn sie erfahren, dass es im Chinesischen zwei unterschiedliche Schriftsysteme gibt: die traditionellen Langzeichen (繁體字) und die vereinfachten Kurzzeichen (简体字). Diese beiden Systeme sind nicht nur optisch verschieden, sondern tragen auch kulturelle, politische und technische Implikationen in sich, die bei jeder professionellen Übersetzung berücksichtigt werden müssen.

Die Entscheidung, ob ein Text in Lang- oder Kurzzeichen übersetzt wird, betrifft nicht nur die sprachliche Umsetzung, sondern hat auch Einfluss auf das Layout, die Gestaltung und – nicht zu unterschätzen – die Wahrnehmung durch die Zielgruppe. Wer in China, Taiwan, Hongkong oder Singapur erfolgreich kommunizieren will, muss wissen, welches Schriftsystem wo verwendet wird und warum es bei der Übersetzung nicht einfach nur um den Inhalt geht, sondern auch um die kulturelle Einbettung.

Entstehungsgeschichte der Schriftsysteme

Die chinesische Schrift gehört zu den ältesten kontinuierlich verwendeten Schriftsystemen der Welt. Über Jahrtausende entwickelten sich die traditionellen Schriftzeichen, die heute als Langzeichen oder Traditionelle Zeichen (繁體字) bekannt sind. Diese komplexen, detailreichen Zeichen wurden bis Mitte des 20. Jahrhunderts in allen chinesischsprachigen Regionen verwendet.

Mit der Gründung der Volksrepublik China 1949 begann eine tiefgreifende politische und kulturelle Umgestaltung. Ein zentrales Anliegen der neuen Regierung war es, Analphabetismus zu bekämpfen und die Bildung im ganzen Land zu fördern. In diesem Kontext wurde in den 1950er Jahren ein umfassendes Reformprojekt zur Vereinfachung der chinesischen Schrift ins Leben gerufen. Ziel war es, die Zeichen lesbarer und leichter erlernbar zu machen. Das Ergebnis war die Einführung der Kurzzeichen (简体字), bei denen zahlreiche Striche weggelassen oder durch einfachere Formen ersetzt wurden.

Diese Reform wurde auf dem chinesischen Festland offiziell eingeführt und ist heute dort sowie in Singapur und Malaysia das standardisierte Schriftsystem. In anderen Regionen, insbesondere in Taiwan, Hongkong und Macao, wurde die Reform nicht übernommen – dort wird bis heute ausschließlich mit Langzeichen geschrieben. Das hat nicht nur mit praktischen Erwägungen zu tun, sondern auch mit kultureller Identität und politischer Abgrenzung gegenüber der Volksrepublik China.

Die Koexistenz dieser beiden Schriftsysteme ist daher nicht bloß ein grafisches oder linguistisches Phänomen, sondern spiegelt tief verwurzelte gesellschaftliche, historische und politische Unterschiede wider. Diese Unterschiede zu kennen – und zu respektieren – ist besonders für Unternehmen wichtig, die mit Partnern oder Kunden aus verschiedenen Regionen der chinesischsprachigen Welt zusammenarbeiten.

Sprachliche und schriftliche Unterschiede

Oberflächlich betrachtet unterscheiden sich Langzeichen (繁體字) und Kurzzeichen (简体字) nur im Schriftbild – also in der Anzahl und Komplexität der Striche. Doch bei genauerem Hinsehen zeigt sich: Die Unterschiede reichen über die reine Schriftform hinaus.

Schriftlich verschieden – sprachlich nicht identisch

Grundsätzlich basieren beide Schriftsysteme auf der chinesischen Sprache Mandarin (Putonghua / Hochchinesisch), jedoch gibt es regionale Varianten in Wortschatz, Terminologie und Stil. So verwendet man etwa in Taiwan häufig andere Begriffe oder Formulierungen als in Festlandchina, selbst wenn der Inhalt identisch ist. Ein Beispiel:

- Festlandchina (Kurzzeichen): 软件 (ruǎnjiàn) – Software

- Taiwan (Langzeichen): 軟體 (ruǎntǐ) – ebenfalls Software

Beide Begriffe sind verständlich, wirken aber regional gefärbt. Bei sensiblen Themen oder im Marketing kann die falsche Wortwahl schnell unprofessionell oder sogar respektlos wirken.

Unterschiedliche Standards für Begriffe und Redewendungen

Auch Redewendungen, Behördenbezeichnungen oder Fachtermini sind nicht durchgängig identisch. In juristischen, technischen oder medizinischen Texten kann das erhebliche Auswirkungen auf die Übersetzung haben. Die Verwendung lokaler Begriffe ist nicht nur eine Stilfrage, sondern häufig notwendig für rechtliche oder funktionale Genauigkeit.

Gesprochene Sprache: nicht ganz gleich

Auch in der gesprochenen Sprache existieren Unterschiede, insbesondere im Tonfall, Ausdrucksweise und teilweise sogar in der Grammatik. Während das für schriftliche Übersetzungen nur am Rande relevant ist, gewinnt es bei der Lokalisierung von Audioinhalten, Voice-over oder Untertiteln an Bedeutung. Auch hier gilt: Festlandchina, Taiwan und Hongkong haben jeweils eigene Standards.

Auswirkungen auf die Übersetzungs- und Lokalisierungsbranche

Die Unterscheidung zwischen Lang- und Kurzzeichen ist weit mehr als eine typografische Detailfrage – sie hat direkte Auswirkungen auf den gesamten Übersetzungs- und Lokalisierungsprozess. Wer sich in diesem Umfeld bewegt, sollte wissen, wie wichtig es ist, von Anfang an klar zu definieren, welche Sprachvariante gewünscht ist.

Projektvorbereitung: Klare Vorgaben vermeiden Missverständnisse

Schon bei der Angebotserstellung und Projektplanung muss definiert werden:

- Soll der Text für Festlandchina (Kurzzeichen) oder für Taiwan/Hongkong (Langzeichen) erstellt werden?

- Wird nur die Schriftform gewechselt oder soll auch der Sprachgebrauch lokalisiert werden?

- Gibt es ggf. politische Sensibilitäten, die beachtet werden müssen?

Ein einfaches Beispiel: Wird eine Produktbroschüre mit Kurzzeichen für Taiwan geliefert, kann das – je nach Kontext – als unsensibel oder sogar beleidigend wahrgenommen werden.

Auswahl der richtigen Fachübersetzer

Die Entscheidung über das Zielpublikum beeinflusst direkt, welche Übersetzer eingesetzt werden sollten. Muttersprachliche Fachübersetzer aus Taiwan schreiben anders als Kollegen aus Peking – und genau das macht bei hochwertigen Fachübersetzungen den Unterschied aus.

Professionelle Übersetzungsbüros arbeiten deshalb mit getrennten Teams für:

- Vereinfachtes Chinesisch (Kurzzeichen) für Festlandchina

- Traditionelles Chinesisch (Langzeichen) für Taiwan oder Hongkong

Terminologiemanagement und Translation Memorys (TMs)

Wer mit Translation-Memory-Systemen arbeitet, sollte separate TM-Segmente für Kurzzeichen und Langzeichen pflegen. Zwar lassen sich Texte maschinell von einer Variante in die andere konvertieren, doch dabei gehen sprachliche Feinheiten und regionale Anpassungen oft verloren. Besonders bei rechtlichen oder technischen Texten ist dies nicht empfehlenswert.

Politisch-kulturelle Stolperfallen

In manchen Fällen sind Übersetzer und Auftraggeber auch mit politischen Implikationen konfrontiert. Ein Beispiel: Die Bezeichnung „Taiwan, Provinz China“ wird in Festlandchina erwartet, in Taiwan aber abgelehnt. Solche Formulierungen sollten mit großer Sorgfalt und auf das Zielpublikum abgestimmt gewählt werden.

Die Wahl zwischen Lang- und Kurzzeichen betrifft nicht nur die Schriftart, sondern die gesamte sprachliche, kulturelle und technische Ausrichtung eines Projekts. Unternehmen, die hier frühzeitig klare Entscheidungen treffen und mit professionellen Übersetzungspartnern arbeiten, vermeiden unnötige Korrekturen, kulturelle Missverständnisse und potenzielle Imageschäden.

Technische und gestalterische Implikationen

Neben sprachlichen und kulturellen Unterschieden haben Langzeichen und Kurzzeichen auch ganz praktische Auswirkungen auf das Layout und die technische Umsetzung von Übersetzungsprojekten. Diese Unterschiede betreffen vor allem Bereiche wie Desktop Publishing (DTP), Webdesign, Softwarelokalisierung und Typografie.

Zeichenstruktur und Layout

Traditionelle Langzeichen bestehen in der Regel aus deutlich mehr Strichen als ihre vereinfachten Pendants. Dadurch nehmen sie:

- mehr horizontalen und vertikalen Raum ein,

- können Zeilenumbrüche beeinflussen,

- und führen zu Unterschieden in der Textlänge, vor allem in eng gestalteten Layouts wie Flyern oder Produktverpackungen.

Ein Layout, das für Kurzzeichen ausgelegt wurde, kann bei einer Übertragung in Langzeichen schnell aus dem Gleichgewicht geraten – Text läuft über, Zeilen wirken gequetscht, Seitenumbrüche verschieben sich. Umgekehrt wirken Kurzzeichen in einem für Langzeichen konzipierten Layout unter Umständen optisch leer oder ungleichmäßig.

Schriftauswahl und Schriftartenkompatibilität

Nicht jede chinesische Schriftart unterstützt beide Zeichensätze vollständig. Gerade bei Gestaltungsschriften, etwa in Logos oder Headlines, ist die Unterstützung für Langzeichen oft eingeschränkt. Wer sich hier nicht rechtzeitig absichert, riskiert Darstellungsprobleme oder muss kurzfristig Ersatzlösungen finden.

Tipp für Designer und DTP-Fachleute:

- Vor Projektbeginn prüfen, ob die verwendete Schrift alle benötigten Zeichenformen abdeckt.

- Separate Layoutvarianten für Kurz- und Langzeichen einplanen, besonders bei Printprojekten.

Software und Codierung

Auch auf technischer Ebene gibt es Unterschiede – z. B. bei der Zeichencodierung. Während Unicode heute die meisten Kompatibilitätsprobleme löst, existieren in älteren Anwendungen oder spezifischen Systemen (z. B. in Behördensoftware) immer noch regionale Codierungsstandards wie GB2312, Big5 oder GBK.

Eine fehlerhafte Kodierung kann dazu führen, dass chinesische Zeichen als unlesbare Zeichenfolgen („Kästchen“) dargestellt werden – ein häufiges Problem bei schlecht vorbereiteten Software- oder Webprojekten.

Auswirkungen auf Multilingual Publishing

Wer mehrsprachige Materialien in verschiedene Schriftsysteme überträgt – etwa Broschüren in Deutsch, Englisch, Chinesisch (Kurz- und Langzeichen) – sollte beachten:

- Jede Sprachversion braucht ein eigenes Layout oder zumindest eine sorgfältig angepasste Variante.

- Texte sollten nicht automatisiert konvertiert, sondern gezielt lokalisiert werden.

- Projektzeiten und Budgets müssen entsprechend angepasst werden.

Tipps für Unternehmen mit China-Kontakten

Wer erfolgreich mit chinesischsprachigen Märkten kommunizieren möchte – sei es in Festlandchina, Taiwan, Hongkong oder Singapur –, sollte die Unterschiede zwischen Langzeichen und Kurzzeichen nicht als technische Nebensache, sondern als zentrales Element der strategischen Kommunikation betrachten. Die folgenden Praxistipps helfen Unternehmen dabei, Fehler zu vermeiden und professionell aufzutreten.

Bei der Anfrage: „Welches Chinesisch?“ genau definieren

Viele Auftraggeber geben in ihren Anfragen einfach „Übersetzung ins Chinesische“ an – ohne zu spezifizieren, ob Kurzzeichen oder Langzeichen gemeint sind. Diese Unklarheit kann zu Missverständnissen führen und die Bearbeitung verzögern. Daher gilt:

- Immer konkret angeben: „Vereinfachtes Chinesisch (für Festlandchina)“ oder „Traditionelles Chinesisch (für Taiwan/Hongkong)“.

- Ggf. zusätzlich den gewünschten Markt benennen: Das hilft dem Übersetzungsbüro bei der Auswahl geeigneter Fachkräfte.

Zusammenarbeit mit professionellen Übersetzungspartnern

Ein professionelles Übersetzungsbüro mit Erfahrung im chinesischen Sprachraum kann:

- beraten, welche Variante für Ihr Projekt sinnvoll ist,

- qualifizierte muttersprachliche Fachübersetzer:innen einsetzen,

- die richtige Zielgruppenansprache gewährleisten,

- technische und kulturelle Aspekte von Anfang an mitdenken.

Insbesondere bei Fachtexten, juristischen Dokumenten oder Marketinginhalten sollte man nicht auf einfache Zeichenkonvertierungstools zurückgreifen – diese erkennen keine sprachlich-stilistischen Unterschiede.

Unterschiedliche Zielmärkte nicht vermischen

Ein häufiger Fehler ist der Versuch, eine chinesische Version für alle Märkte zu verwenden. Das spart im ersten Moment Zeit – wirkt aber schnell unprofessionell oder gar politisch heikel. Unternehmen sollten deshalb:

- getrennte Sprachversionen erstellen lassen (z. B. eine für Festlandchina, eine für Taiwan),

- Inhalte gezielt anpassen (z. B. bei Datumsformaten, Maßeinheiten, Redewendungen),

- kulturelle Unterschiede respektieren und sichtbar machen.

Klare Trennung bei mehrsprachigen Dokumenten

Bei Broschüren, Websites oder Vertragswerken, die mehrere Sprachversionen enthalten, sollte jede chinesische Variante eindeutig gekennzeichnet werden:

- Zum Beispiel: „Chinesisch (vereinfacht) – Festlandchina“ / „Chinesisch (traditionell) – Taiwan“

- Vermeiden Sie Mehrdeutigkeiten wie „Chinesisch Version“ – das wirkt unklar und unprofessionell.

Der Schlüssel zu erfolgreicher Kommunikation mit chinesischsprachigen Märkten liegt in der klaren Differenzierung, sorgfältigen Planung und professionellen Umsetzung. Wer sich frühzeitig mit den sprachlichen, kulturellen und technischen Unterschieden zwischen Langzeichen und Kurzzeichen auseinandersetzt, schafft Vertrauen, vermeidet Missverständnisse – und erhöht die Erfolgschancen auf dem internationalen Parkett.

Die richtige Schriftform als Türöffner zum Erfolg

Die Unterscheidung zwischen Langzeichen und Kurzzeichen im Chinesischen ist weit mehr als ein typografisches Detail – sie ist Ausdruck kultureller Identität, historischer Entwicklungen und geopolitischer Realitäten. Wer sich im internationalen Geschäftsverkehr professionell aufstellt, sollte diese Unterschiede nicht nur kennen, sondern auch aktiv in seine Kommunikationsstrategie einbeziehen.

Für die Übersetzungsbranche bedeutet das: Eine hochwertige chinesische Übersetzung beginnt nicht mit dem ersten Satz, sondern mit der richtigen Zieldefinition. Kurzzeichen oder Langzeichen? Festlandchina oder Taiwan? Standardterminologie oder regionale Ausdrucksweise? Jede Entscheidung hat Auswirkungen auf Text, Layout und Wirkung.

Auch für Unternehmen, Agenturen und Designer ist es entscheidend, die technischen und gestalterischen Implikationen zu verstehen. Schriftarten, Layoutvorgaben und Zeichencodierung sind eng mit der Schriftvariante verknüpft – und beeinflussen, wie Ihre Botschaft am Ende beim Zielpublikum ankommt.

Wer chinesischsprachige Inhalte ernst nimmt, zeigt nicht nur Professionalität, sondern auch Respekt gegenüber der Zielkultur – und genau das ist in internationalen Beziehungen oft der entscheidende Unterschied.

Arbeiten Sie mit erfahrenen Sprachdienstleistern zusammen, die sich in beiden Schriftsystemen auskennen und die kulturellen Feinheiten der jeweiligen Zielregion mitdenken. So wird aus einer bloßen Übersetzung eine gelungene Lokalisierung – und damit ein echter Wettbewerbsvorteil.